| Ausbruch einer

akuten Gastroenteritis in einem österreichischen Internat

verursacht durch Staphylokokken-Enterotoxine |

H. Lagler1, K.

Stich1, D. Schmid2, R. Gattringer1,

S. Huhulescu2, F. Allerberger2, W.

Graninger1, S. Knapp1

1 Univ.-Klinik für Innere Medizin 1, Klin.

Abt. für Infektionen und Tropenmedizin, Medizinische

Universität Wien

2Österreichische Agentur für Gesundheit

und Ernährungssicherheit (AGES), Wien |

|

|

|

Einleitung

Am

21. September 2006 kam es in einer Großküche eines

Internates in Eisenstadt (Burgenland, Österreich) zum Ausbruch

einer Lebensmittelvergiftung. Wenige Stunden nach dem Mittagessen

erkrankten 113 von 240 Personen, zwischen 16 und 17 Uhr erkrankten

70 Patienten gleichzeitig.

Die Leitsymptome waren Übelkeit/Erbrechen (91,2%), Durchfall

(70,8%), abdominelle Krämpfe (68,1%) sowie ein symptomatischer

Blutdruckabfall (53%). Nur 24,8% der Patienten entwickelten

Fieber über 38°C. Es war bei den meisten Patienten

eine intravenöse Flüssigkeitszufuhr erforderlich und

es kam zu einem Großeinsatz der Rettung. Insgesamt wurden

noch am selben Tag 101 Patienten in 8 verschiedene Krankenhäuser

in Burgenland und Niederösterreich stationär aufgenommen.

Alle 113 Patienten erholten sich jedoch rasch innerhalb von

24 Stunden. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer im Spital

betrug nur einen Tag, die maximale 3 Tage [1].

|

| Methoden

und Ergebnisse

Es

wurde noch am selben Tag von 5 Stuhlproben eine Norovirus-PCR

[2] durchgeführt, die in zwei Fällen positiv war.

Alle weiteren verfügbaren Stuhlproben (n = 45) zeigten

in den darauf folgenden Tagen kein Wachstum von Salmonella,

enterohämorrhagischen E. coli, Yersinia und Campylobacter,

jedoch 44 Proben zeigten ein Wachstum von Staphylococcus aureus

[3]. Die Norovirus-PCR war letztendlich nur in insgesamt drei

Fällen positiv (Genotyp II). Es konnte weiters S. aureus

aus dem Mittagessen (Reisgericht) und aus Nasen- und Handabstrichen

vom Küchenpersonal isoliert werden. Diese Stämme wurden

zur weiteren Typisierung molekularbiologisch untersucht. Es

wurde eine Pulsfeldgelelektrophorese (PFGE) [4] und eine Staphylokokken-Protein

A-Gen (spa)-Typisierung [5] durchgeführt.

Es zeigte sich der Nachweis eines klonalen Ausbruches. Sowohl

die S. aureus-Stämme aus dem Reis und jene von der Handfläche

eines Kochs, welcher palmar eine chronische Wunde hatte, als

auch jene aus der überwiegenden Anzahl der Stuhlproben,

zeigten in der Typisierung eine 100%-ige Übereinstimmung

(Abbildung 1). Interessant war auch, dass es sich um einen noch

nicht bekannten spa-Typ handelte.Er wurde in der spa-Daten bank

(www.ridom.de)

unter der Nummer t2046 registriert [1].

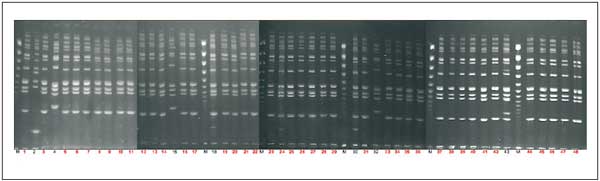

Abbildung

1: PFGE-Muster von S. aureus chromosomale DNA-Aufspaltung

durch SmaI; Spalte 1: Mittagessen/

Reisgericht; Spalte 2 - 4: Hand- und Nasenabstrich des Küchenpersonals;

Spalte 5 - 48: Stuhl von Patienten;

M: Längenstandard; Rot markierte Spalten: identisches PFGE-Muster

Der

klonale S. aureus-Stamm wurde weiters auf 19 verschiedene Exotoxingene

wie toxic shock syndrome-1 (tst-1), staphylococcal enterotoxin-(se)

und enterotoxin-like (sel) Gene (sea - see, seg - selr und selu),

sowie auf den übergeordneten accessory gene regulator (agr)

Locus mittels PCR untersucht. Es zeigte sich das Genmuster:

agr I, sea, sed, selj, selr. |

| Zusammenfassung

Es

konnte mittels epidemiologischer und molekularbiologischer Methoden

der anfängliche Verdacht einer Norovirus-Infektion entkräftet

und der Beweis einer Lebensmittelvergiftung verursacht durch

Enterotoxine (SEA, SED, SELJ SELR) von S. aureus erbracht werden.

Es ist auch rückblickend von der Klinik eine Norovirus-Infektion

unwahrscheinlich, weil dafür die IKZ zu kurz war (wenige

Stunden) und die klinische Besserung der Patienten zu rasch

(meist <12 Stunden) eingetreten ist [6]. Weiters zeigt sich

auch, dass dieser Ausbruch durch Einhaltung der Hygienerichtlinien

verhindert hätte werden können. |

Literatur

| 1.

Schmid et al., 2007, Euro Surveill, 12, 224. |

| 2.

Schmid et al., 2005, Wien Klin Wochenschr, 117, 802-8. |

| 3.

Anonymous, 2001, ISBN 3-86123-126-0, Standardisierung und

Qualitätssicherung in mikrobiologischer Labordiagnostik.

Richtlinien. |

| 4.

Bannerman et al., 1995, J Clin Microbiol, 33, 551-5. |

| 5.

Ruppitsch et al., 2006, J Clin Microbiol, 44, 2442-8. |

| 6.

Kaplan et al., 1982, Ann Intern Med, 96, 756-61. |

Korrespondierender

Autor:

Dr. Heimo Lagler

Univ.-Klinik für Innere Medizin I, Klin.

Abt. für Infektionen und Tropenmedizin

1090 Wien, Währingergürtel 18-20

E-Mail: heimo.lagler@meduniwien.ac.at

|

|

|